São 16h de uma terça-feira chuvosa e, num ponto ao sul da Terra Indígena Sararé, é possível ouvir um piseiro misturado ao barulho de escavadeiras. A música, que pertence a um dos ritmos mais ouvidos no Brasil de 2023, parece próxima. O maquinário também. E estão mesmo, a pouco mais de um quilômetro desse ponto do território dos indígenas nambikwaras.

O som vem do garimpo Fofoquinha, uma invasão de crateras, escavadeiras, barracos, restaurantes e prostíbulos que se expande em ritmo frenético em 2023, o primeiro ano do governo Lula (PT). O ponto de onde se ouve o piseiro e as máquinas não é um qualquer, mas o posto de vigilância da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), reaberto no território tradicional dois anos atrás.

O garimpo Fofoquinha, em plena atividade, com crateras na terra e acampamentos na invasão - Lalo de Almeida/Folhapress

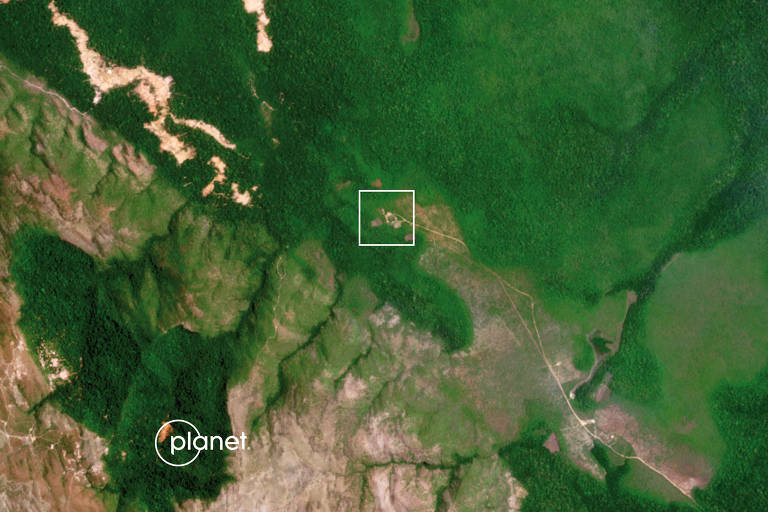

Base da Funai no território vista de cima, e um garimpo logo ao lado - Lalo de Almeida/Folhapress

O garimpo ilegal não cercou apenas aldeias dos nambikwaras, um povo que enfrenta a ofensiva por ouro em Mato Grosso desde o século 18, no Brasil Colônia. O cerco se estendeu à própria presença do Estado, com crateras rodeando a ampla casa que é a sede do posto.

Não há nenhuma chance de os três servidores da Funai e os cinco policiais da Força Nacional de Segurança Pública, que dão expediente no posto de vigilância, fazerem frente à dimensão do crime em curso na Terra Indígena Sararé, onde 2.000 invasores rasgam a terra todos os dias, o dia todo, atrás de ouro. Em 2023, Sararé foi o segundo território com mais alertas de garimpos no Brasil.

A terra no Vale do Guaporé é pequena, se comparada aos territórios com maiores áreas de exploração ilegal de ouro no país -Kayapó, Mundurucu e Yanomami, nesta ordem. Mas, na terra Sararé, os garimpos exploram modalidades de devastação que não são vistas em outros territórios tradicionais e que se somam a um modus operandi já conhecido.

Dezenas de escavadeiras estão em operação neste momento. Balsas e dragas foram encontradas em atividade até semanas atrás. E, no alto da Serra da Borda, que fica na terra indígena, explosivos são usados para abertura de túneis em formato de L, veias preenchidas por gente atrás de ouro. Blocos de pedras, desprendidas por brocas, são jogados em moinhos a motor para garimpagem.

Os efeitos de uma exploração tão agressiva da terra são imediatos para os indígenas. São sentidos em comunidade e individualmente, numa profusão de histórias que materializam a percepção de que algo está fora de lugar.

Enquanto toca o piseiro no Fofoquinha, um casal nambikwara vive a angústia de esperar alguma notícia da filha de 12 anos. A menina foi levada da casa da família, na aldeia Sararé Central, por outro indígena da comunidade, cooptado pela exploração ilegal de ouro. O destino foi um dos garimpos em expansão na terra indígena.

Crianças nambikwaras brincam com celulares em uma casa na aldeia Serra da Borda - Lalo de Almeida/Folhapress

“Não é ela que está lá. O homem daqui da aldeia que pegou ela e levou para lá”, diz a mãe, que a reportagem não identifica para preservar a identidade da criança. “Aquele que a gente está procurando está no garimpo.”

O indígena suspeito de rapto é casado e tem um filho. Para o garimpo, ele levou a mulher, o bebê e a criança retirada da aldeia. A companheira conseguiu escapar, com o filho, e vive em Sararé Central. O mesmo não ocorreu com a menina.

O rapto ocorreu no fim de agosto. Em 4 de novembro, a equipe da Funai no posto de vigilância foi comunicada formalmente sobre o sumiço da criança. Antes, o jovem responsável pelo sumiço foi visto e abordado nas imediações do Fofoquinha. A última notícia é de que ele estaria no garimpo do Cururu, na Serra da Borda, onde 400 invasores seguem em atividade.

Agente da Funai, André Rodrigues, e policiais da Força Nacional de Segurança Pública numa borda da invasão garimpeira - Lalo de Almeida/Folhapress

“Ele virou um criminoso, virou um índio garimpeiro”, afirma André Augusto Rodrigues, 39, agente da Funai e coordenador do posto de vigilância desde agosto. “Ele foge sempre, e não se sabe exatamente onde a adolescente está e a que condições está submetida.”

Lideranças da terra Sararé querem entrar nos garimpos para resgatar a menina. Os agentes da Funai tentam evitar essa ação diante dos riscos de confronto e violência.

Marcos (à esquerda) e o pai Danilo Katitaurlu conversam na varanda de casa na aldeia Sararé Central - Lalo de Almeida/Folhapress

“A gente sabe que é o garimpo perto da base onde ela está. Por que não fazem nada? É o que a gente se pergunta”, diz a mãe.

Na pequena aldeia Seis, 2 das 3 mulheres de um dos anciões do território -a poligamia é praticada entre nambikwaras- passam os dias sentadas em camas, num espaço ao lado de uma casa desfeita.

Casa da aldeia Seis, uma pequena comunidade na terra Sararé - Lalo de Almeida/Folhapress

A casa deixou de existir intencionalmente, após a morte de um dos filhos da família. Segundo os relatos feitos, ele morreu num acidente de moto, voltando de Pontes e Lacerda (MT), cidade a 50 km da entrada para a terra indígena. O jovem estaria no município na companhia de garimpeiros.

As mulheres não circulam mais por áreas compreendidas como sagradas, onde era comum a prática de pesca com timbó. “Eu vi muito garimpeiro passando por lá e fiquei com medo. Não estamos mais andando por lá. E a água está suja, estragou tudo”, diz Neuza, uma das mulheres, numa fala traduzida por um dos filhos.

Timbó é um tipo de cipó. A liberação de substâncias da planta, que tonteia os peixes e facilita a captura, é usada na pesca tradicional pelos indígenas.

Rosa Katitaurlu brinca com um macaco de estimação na aldeia Seis - Lalo de Almeida/Folhapress

De fato, garimpeiros circulam o tempo todo por estradas dentro e fora do território. No ponto da pesca tradicional citado por Neuza, é comum o tráfego de grandes caminhonetes carregadas com enormes galões de combustível.

No lado oposto ao ponto considerado como de importância espiritual e cultural, a terra acabou de ser rasgada, um embrião de garimpos num lugar intocado até pouco tempo atrás. O lugar era um ponto de encontro de nambikwaras de diferentes aldeias. Festas eram feitas. Isso já não ocorre mais.

Indígena nambikwara na beira do rio Sararé, que teve águas escurecidas e sujas por ação dos garimpos - Lalo de Almeida/Folhapress

A água do rio Sararé está barrenta, não serve para pesca. As explosões na Serra da Borda e o barulho das escavadeiras, que afugentam a caça, são ouvidos nas aldeias, principalmente à noite.

Famílias precisaram deixar um espaço bem próximo do posto de vigilância, após alerta sobre o risco da proximidade a garimpeiros. Os mais jovens sumiram das salas de aula nas aldeias Sararé Central e Serra da Borda -o cerco dos garimpos existe nesta última, a pouco mais de um quilômetro.

Casa tradicional da aldeia Serra da Borda, cercada por garimpos - Lalo de Almeida/Folhapress

A cooptação atinge cerca de 10% dos indígenas, nas contas de agentes da Funai. Dinheiro, celular, diária em hotel em Pontes e Lacerda, tudo é usado nesse processo de cooptação, numa relação assimétrica entre quem explora o ouro e quem é chamado para esse processo no próprio território.

“Se o índio quiser terra, vai ter de comprar terra”, repetem chefes de nacos de garimpo a lideranças nambikwaras.

Espaços são controlados e loteados por detentores da logística do ouro. Indígenas e servidores apontam a atuação da facção criminosa Comando Vermelho nos garimpos na terra indígena. “Já vi alguns armados com fuzil”, diz um deles.

Arma, munição, rádio transmissor e celulares apreendidos em prostíbulo no garimpo Fofoquinha - Lalo de Almeida/Folhapress

Houve migração de donos da logística e de garimpeiros que estavam em outros territórios, como as terras indígenas Mundurucu, no Pará, e Yanomami, em Roraima. Eles encontraram acessos fáceis, por terra, com boas estradas e fiscalização precária. As operações esporádicas são como enxugar gelo. Escavadeiras ressurgem nos dias seguintes à queima de máquinas nessas ações.

A operação mais recente foi finalizada no último dia 15. Polícia Federal e Exército dizem ter destruído, em três dias, 17 pás carregadeiras e 17 motores para dragagem, dentro de uma ação de combate a crimes de fronteira -a região está bem perto da fronteira com a Bolívia.

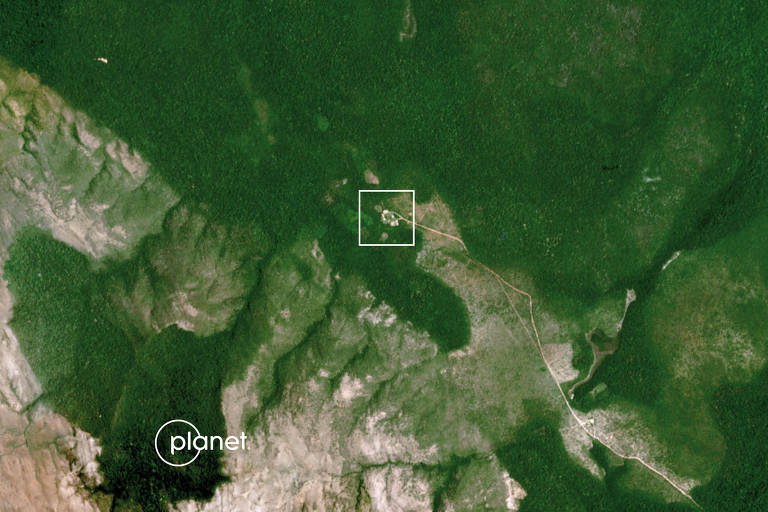

A Terra Indígena Sararé tem 67 mil hectares. É uma ilha de vegetação preservada, cercada por fazendas, numa região de transição de amazônia e cerrado. O território é minúsculo perto, por exemplo, da terra Yanomami, com 9,6 milhões de hectares, e da terra Mundurucu, com 2,4 milhões de hectares.

Até por isso, o impacto do ritmo crescente dos garimpos -sete vezes maiores em 2023, em comparação com 2022- é tão devastador para os 250 nambikwaras que vivem no território.

Segundo dados informados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), houve 1.104 alertas de garimpo na terra Sararé entre janeiro e setembro de 2023. A quantidade foi inferior apenas à registrada na terra Kayapó, no Pará, com 1.351 alertas. A diferença é que os kayapós estão num território de 3,3 milhões de hectares.

Garimpo embrionário na parte noroeste da terra sararé, em área até há poucos dias preservada - Lalo de Almeida/Folhapress

Os nambikwaras de Sararé gostam de erguer suas moradias em áreas de cerrado e de fazer as roças de mandioca, banana, abacaxi, milho, cará e inhame em áreas de floresta amazônica. Na ilha verde onde vivem, isso é possível, tamanha a mistura de vegetação.

Crianças nambikwaras brincam em um trator, na aldeia Sararé Central - Lalo de Almeida/Folhapress

O território virou um cemitério de escavadeiras, motores e motos, queimados em ações de fiscalização. Uma dessas escavadeiras, fabricada pela Hyundai, foi encontrada por Samuel Katitaurlu, 34, a um quilômetro da aldeia que lidera, a aldeia Serra da Borda. Estava enterrada, após atropelar sua roça numa madrugada. O ato foi insuficiente e a máquina acabou queimada.

“Essa máquina queimada nunca vai sair daqui, igual outra logo ali”, diz Samuel, em cima da escavadeira, enquanto analisa com um parente o que levar da estrutura metálica. “Vou tirar o tanque de gasolina para assar carne, e quero essa grade para assar porco.”

Indígenas observam escavadeira enterrada por garimpeiros, e queimada por fiscais, bem perto da aldeia Serra da Borda - Lalo de Almeida/Folhapress

Samuel já foi preso, em investigação que apontou suposta participação em exploração ilegal de madeira na terra Sararé. Ficou 18 dias num presídio, depois foi levado a outra terra indígena, dos “nambikwaras do cerrado”, para prisão domiciliar. “Não tinham prova nenhuma. Revistaram minha casa toda.”

O cacique-geral da terra Sararé, Saulo Katitaurlu, 42, também vivenciou uma experiência de prisão. Foi acusado de negociar com garimpeiros e de controlar um garimpo. Também foi levado por meses para os “nambikwaras do cerrado”, longe de sua aldeia. “Até hoje a gente enfrenta esse processo”, diz Saulo. Ao todo, cinco indígenas foram presos, em 2019.

A prisão gera um sentimento de revolta entre os indígenas. Eles dizem que as ações foram motivadas por relatórios de agentes da Funai que não condizem com a realidade, e que a criminalização pela qual passaram fortaleceu os garimpeiros invasores. Entre os indígenas, há defensores da ideia de que possam explorar ouro no território, sem os invasores.

“Eles estão tirando quilos de ouro por dia. Garimpeiro rouba, rouba e índio não ganha nada”, afirma o cacique-geral. “A gente quer a retirada desses invasores e indenização pelas áreas arrebentadas. Se fosse em área de branco, de fazendeiro, já teriam conseguido.”

No começo dos anos 90, a Terra Indígena Sararé viveu uma corrida pelo ouro, com cerca de 5.000 invasores. Foi quando posto de vigilância foi construído, para ser fechado depois, até a reabertura em 2021.

O atual coordenador da base da Funai, André Rodrigues, diz que são necessárias mais bases de fiscalização e um efetivo maior de agentes da Funai, do Ibama e da Força Nacional para pôr fim aos garimpos ilegais no território.

Ação da Funai na borda do garimpo Fofoquinha põe fogo em motor do garimpo - Lalo de Almeida/Folhapress

Pela lógica da terra Sararé, pequena e acessível se comparada a outros territórios, não é tão complexo retirar os invasores, segundo o servidor. Com a equipe que dá expediente no posto de vigilância, formada por apenas três servidores da Funai e cinco PMs da Força Nacional, é impossível mover as estruturas criminosas de forma definitiva.

Numa incursão rápida na borda mais próxima do Fofoquinha, onde já haviam queimado escavadeira e motores que bombeiam água em grandes crateras, Rodrigues e os cinco policiais se depararam com um prostíbulo improvisado sob grandes estruturas de lona preta. Pelo menos cinco bordéis funcionam na vasta área de garimpo, salpicada de dezenas de barracos de lona vistos de cima.

Em cabaré flagrado em área de garimpo, prostitutas são orientadas a recolher seus pertences em barracas usadas nos programas - Lalo de Almeida/Folhapress

No Bar da Loira, que funcionava há poucos dias, oito barracas de camping abrigavam oito jovens, recém-chegadas ao garimpo. Uma delas está grávida.

O pole dance, uma rústica estrutura de madeira, seria inaugurado em dois dias. Os programas eram feitos nas próprias barracas, rodeadas por lixo.

Às jovens foi permitido recolher seus pertences antes de o fogo ser ateado ao bar e prostíbulo, que ficam na margem de uma cratera do garimpo em funcionamento -motores também foram destruídos.

Prostíbulo Bar da Loira em chamas, após ação de Funai e Força Nacional de Segurança Pública - Lalo de Almeida/Folhapress

Elas foram orientadas, então, a seguirem o rumo de suas casas -no Piauí, Bahia, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Saíram carregadas de malas e mochilas, até dobrarem a última curva da última cratera e sumirem de vista. Ninguém ali acreditou que as jovens invasoras tenham deixado a Terra Indígena Sararé.

Mulheres deixam área do garimpo na terra Sararé, carregando o que foi possível: malas, sacolas e objetos como ventiladores e antenas - Lalo de Almeida/Folhapress

ENTENDA A SÉRIE

A série de reportagens Cerco às Aldeias mostra como indígenas brasileiros têm sido impactados pela infestação de garimpos ilegais que chegaram muito próximos de suas comunidades. O trabalho, com capítulos publicados ao longo do ano, tem apoio do Amazon Rainforest Journalism Fund, em parceria com Pulitzer Center.