Cerca de R$ 5 bilhões serão destinados para obras de compensação social e ambiental de Belo Monte, parte deles para melhorar as condições de vida de nove povos indígenas, plano que no entanto deixou de fora os ribeirinhos. Acompanhe a Folha numa viagem às terras dos jurunas e dos arauetés e à Reserva Extrativista Rio Xingu

Aritã'ihi, moradora da aldeia araueté Paratati, junto de braseiro para moquear queixadas (porcos do mato) abatidos durante travessia do rio XinguImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Capítulo 4 - Povos indígenas

Índio não quer mesada

Não é preciso deixar a zona urbana de Altamira para dar de cara com a questão indígena deflagrada pela usina de Belo Monte. A poucas quadras do centro, na rua Coronel José Porfírio, a sede local da Fundação Nacional do Índio (Funai) é o retrato acabado de uma repartição pública sob estresse: paredes encardidas, poucos funcionários à vista, quatro camionetes Mitsubishi novas, uma delas batida, e uma kombi caindo aos pedaços.

A multidão de índios se espalha pelos terraços e jardins, vários recostados em redes. A maioria é de mulheres e crianças, muitas crianças, que defecam sem cerimônia pelo terreno encravado no campus da Universidade Federal do Pará em Altamira. Na terça-feira de setembro em que a reportagem da Folha esteve pela primeira vez na Funai de Altamira, as mulheres não paravam de chegar em busca dos papéis para receber o salário-maternidade do INSS. Só naquele mês foram 400 índias em busca do benefício.

Várias famílias aproveitam a viagem da aldeia à cidade, que pode consumir várias horas, ou mesmo dias, para vender algum artesanato e comprar alimentos industrializados. “Até farinha estamos comprando”, lamenta Giliarde Juruna, líder da aldeia Muratu na terra Paquiçamba.

O cultivo da mandioca e a fabricação da farinha são a grande contribuição dos índios para a culinária brasileira. Depender dos brancos para pô-la na cuia é o sintoma mais grave da dependência que os povos da região afetada pela hidrelétrica desenvolveram em relação à usina de Belo Monte e à empresa Norte Energia.

Os jurunas de Paquiçamba e os araras da Volta Grande são os únicos grupos que o estudo ambiental de Belo Monte incluiu na área de impacto direto, pois suas terras se encontram nessa curva do Xingu que a barragem fará quase secar na maior parte do ano. Outras sete terras indígenas foram designadas para o setor de influência indireta, o que em princípio lhes daria menos direito a compensações previstas no Projeto Básico Ambiental (PBA) de Belo Monte.

A briga dos caiapós

Dessa lista não fazem parte os mundurucus e os caiapós do grupo do lendário chefe Raoni Metuktire, justamente os que mais barulho fizeram em torno de Belo Monte. Os primeiros nem vivem na bacia do Xingu, e sim na do Tapajós, mas paralisaram a obra de Belo Monte mais de uma vez para tentar arrancar do governo federal a reversão do plano de construir cinco hidrelétricas naquele outro afluente do Amazonas.

O grupo de Raoni habita uma região do Xingu a cerca de 500 km da Volta Grande, mas esses caiapós parecem convencidos de que o Planalto não desistiu de construir mais barragens rio acima (apesar de resolução de 2008 do Conselho Nacional de Política Energética determinar que a de Belo Monte seria a única no Xingu). Desde a década de 1980 eles se destacam na resistência ao aproveitamento do rio.

“O baixo rendimento hidrelétrico de Belo Monte deve gerar pressões por novos barramentos no Xingu”, afirma Marcelo Salazar, coordenador do Instituto Socioambiental (ISA) em Altamira. “Rezo para que o compromisso do governo de não mexer mais no rio seja cumprido, mas há uma coleção de experiências com compromissos assumidos e não cumpridos no caso de Belo Monte.”

Dotô Takakire, caiapó da terra Baú-Mekragnotire e coordenador técnico da Funai em Novo Progresso (PA), repete em português claro a ameaça consagrada por sua tia Tuíra há quase um quarto de século, quando encostou o terçado no rosto do engenheiro José Antônio Muniz Lopes, da Eletronorte: “Governo faz consulta, mas constrói de qualquer jeito. Na próxima construção [de outras barragens no Xingu], vai ter guerra”.

Belo Monte, para os índios, tornou-se um fato consumado –e desagregador. Mesmo entre os caiapós a atuação da Norte Energia causou divisões. O subgrupo caiapó dos xicrins, da Terra Indígena Trincheira Bacajá, transformou-se em grande cliente da empresa, que durante mais de um ano –de 2011 a 2012, quando ainda não estava contratada a execução do PBA indígena– distribuiu R$ 30 mil por mês a cada aldeia na forma de mercadorias. Até camionetes Mitsubishi Triton podem ser vistas em áreas indígenas. A mesada pacificadora recebeu o nome enganoso de “Plano Emergencial”.

Outros caiapós do Pará chegaram a negociar com o setor elétrico, mas as tratativas naufragaram em março deste ano. Numa carta endereçada à holding Eletrobras, renunciaram à promessa de R$ 4,5 milhões anuais, “dinheiro sujo”, para 26 comunidades: “A palavra de vocês não vale nada. Acabou a conversa”, diz o texto. “Nosso rio não tem preço. O Xingu é nossa casa, e vocês não são bem-vindos.”

Os xicrins, embora excluídos da área de impacto direto de Belo Monte, temem pela saúde de seu rio, o Bacajá, que desemboca na Volta Grande. Com a redução drástica da vazão do Xingu abaixo da barragem de Pimental, o regime do Bacajá também deve mudar, mas não se sabe bem de que modo. “Havia uma manifestação contra Belo Monte, [mas] nossos parentes [xicrins] aqui na Volta Grande aceitaram a construção. Não podemos fazer mais nada”, conforma-se Dotô Takakire diante da capitulação.

Dívida impagável

O Brasil tem quase duas centenas de etnias indígenas, com línguas e costumes diversos, mas um traço comum é a aversão à avareza. Expostos ao fluxo de mercadorias encorpado pela Norte Energia, que nada tem de sovina, pedem sempre mais.

“Os índios se deixaram levar. Teve muito cacique que foi comprado”, sentencia Elza Xipaya, da Funai em Altamira. “Índio se compra, mas não se vende”, ressalva o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, do Museu Nacional da UFRJ. “Os índios da Volta Grande estavam cada vez mais esquecendo que eram índios. Com Belo Monte, descobriram que juridicamente são índios e passaram a lutar por seus direitos. Por mais paradoxal que seja isso, é positivo, eles surgem com identidade política.”

Viveiros de Castro conviveu durante a década de 1980 com os arauetés, um dos povos na área de influência indireta da usina (o que não quer dizer que essa influência seja inofensiva). Com a “compressão tecnológica do espaço” oferecida pelas telecomunicações e viagens de voadeira (lancha) e avião, constata o antropólogo, há cada vez mais índios nas cidades e cada vez mais brancos em áreas indígenas.

Os recursos despejados nas aldeias pelo Plano Emergencial deflagram o “clássico e mortífero impacto causado pela mitigação do impacto”, diz Viveiros de Castro. Seu estudante de doutorado Guilherme Heurich, que vive parte do ano na aldeia Paratati dos arauetés, é da mesma opinião: “A maneira pela qual as casas foram construídas mostra que a suposta compensação dos danos causados pela barragem é, na verdade, outra forma de impacto. Ao serrar madeira dentro da terra indígena e trazer toneladas de material de construção para as aldeias, as ações da Norte Energia são o verdadeiro impacto e não a compensação, como deveriam ser”.

Heurich se refere às casas de madeira que a empresa acaba de erguer na aldeia Paratati, seis horas de voadeira rio acima de Altamira, nesta época do ano, se for usado um motor de 90 cavalos. As construções de tábuas, com 8 m x 10 m de área, chão de cimento queimado e telas de fibrocimento contrastam, lado a lado, com as casas de barro e palha de babaçu. Esta cobertura resulta em casas bem mais frescas, mas a palha precisa ser trocada a cada cinco anos. O Ministério Público, mediador da negociação com a Norte Energia, sugeriu que se usassem telhas de barro, mas isso atrasaria a construção, e os arauetés não quiseram esperar.

As tábuas são de castanheira, uma árvore cuja derrubada está proibida, ao menos fora de terras indígenas. Kamarati, líder da aldeia Paratati, diz que a escolha da castanheira foi dos próprios índios e que só foram empregadas árvores caídas ou que produziam pouco.

O engenheiro ambiental Fernando Augusto Di Franco Ribeiro, 36, superintendente interino de assuntos indígenas da Norte Energia, explica que a construção de casas para todas as aldeias dos nove povos indígenas afetados não é fruto nem do Plano Emergencial (encerrado em 2012) nem do PBA, que só decolou neste segundo semestre, mas sim de uma negociação à parte. Uma negociação nem sempre tranquila: os assurinis da terra Koatinemo e os xicrins de Trincheira Bacajá, por exemplo, exigem construções de alvenaria, mas isso está fora de cogitação pela Norte Energia.

Qualquer semelhança com o Plano Emergencial não é coincidência, mas padrão de relacionamento: a empresa dá o que quer, e os índios acabam aceitando.

Aldeia araueté Paratati, onde estão sendo contruidas pela Norte Energia casas com paredes de tábuas de castanheira e telhas de fibrocimentoImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Aldeia araueté Paratati, onde estão sendo contruidas pela Norte Energia casas com paredes de tábuas de castanheira e telhas de fibrocimentoImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Aldeia araueté Paratati, onde estão sendo contruidas pela Norte Energia casas com paredes de tábuas de castanheira e telhas de fibrocimentoImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Aritã'ihi tece saia tradicional dos arauetés na aldeia ParatatiImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Aritã'ihi tece saia tradicional dos arauetés na aldeia ParatatiImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Menino da aldeia araueté Paratati se prepara para pular no rio XinguImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Lista de compras

A mesada do Plano Emergencial, além de estimular a proliferação de aldeias (havia duas dos arauetés, agora são seis), originou as chamadas “listas de compras”, que incluíam de motores de popa a iogurte, de rádios a camas box. “Apareceu um caminhão de índio”, conta Elza Xipaia, coordenadora técnica da Funai que ficou encarregada de administrar as listas. “Desandou nossa estrutura, não tinha mais sossego. Hoje a Funai está aí, um caos. Tudo depende da Norte Energia.”

Para complicar a situação, no final de novembro de 2013 surgiram relatos de índios isolados na região, para os lados da terra Xipaya. A Frente de Proteção Etnoambiental do Médio Xingu, braço da Funai de Altamira chefiado por Luciano Pohl e encarregado de 11 aldeias de três povos de contato recente, conta com apenas sete pessoas e está soterrada em burocracia. Uma simples expedição para verificar os relatos (que só encontrou pegadas) implicou o distanciamento de um funcionário por pelo menos uma semana.

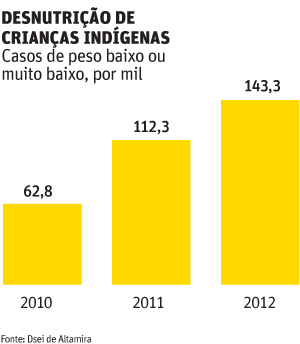

Nas aldeias antigas, as roças de mandioca começaram a desaparecer. Nas novas, as casas de farinha nem chegavam a ser construídas. Com a mudança dos hábitos alimentares em favor dos gêneros adquiridos na cidade, paradoxalmente, a desnutrição aumentou.

O Plano Emergencial foi suspenso em 2012 sob críticas de todos os lados. O geólogo Pedro Bignelli, 52, que foi diretor de Licenciamento do Ibama e hoje coordena a área indígena na Norte Energia, está no comando da tentativa de obter um armistício e pôr nos trilhos o programa de melhoramento das aldeias. “Falei com os xicrins: vocês estão se transformando em pessoas dependentes, como cadeirantes”, relembra. “Foi uma reunião tensa, mas eles entenderam.”

A Norte Energia assumiu outras obras civis previstas no PBA indígena, como pistas de pouso, saneamento, atracadouros, estradas, poços artesianos, postos de saúde e escolas. Mas a maioria dos programas em que se desdobra o plano será gerenciada por uma empresa contratada, a Verthic, que conta com remanescentes do grupo chefiado por antropólogos encarregado de estudar os impactos sobre as populações indígenas.

O cabeça da Verthic é Fernando de Freitas Vicente, 35, administrador de empresas que enxerga méritos no Plano Emergencial. Para ele, fazia sentido, já que não havia nada no lugar, mas a forma com que foi executado foi trágica. “A ideia era fortalecer a Funai para cuidar do impacto, enquanto não deslanchava o PBA. Funai e Norte Energia não têm competência, só dinheiro”, afirma Vicente, que relata ter visto fardos de arroz e feijão das listas de compras usados como degraus em barrancos de rio nas aldeias. “O processo de Belo Monte, apesar dos pesares, é uma mudança de águas”, diz o administrador, referindo-se ao ineditismo do PBA indígena.

Um rio de porcos

Não há fardos nos barrancos da aldeia Paratati, na Terra Indígena Araweté. Crianças e mulheres, entre elas a enfermeira do local, ficam com a água pela cintura lavando roupa. Meninos e meninas saem de vez em quando para subir numa árvore e pular no Xingu.

No alto da rampa que leva às casas, sobem rolos de fumaça. São vários pedaços enegrecidos de queixadas (porcos selvagens) que estão sendo moqueados. Dezenas foram mortos em sua hora mais vulnerável: o momento em que a vara inteira, que pode somar duas centenas de animais, atravessa o rio. Herculano Costa Silva, 46, o ribeirinho que acompanha a reportagem a Paratati após convite por rádio do cacique Kamarati, traz de presente três melancias de sua roça, e recebe em troca três quartos de queixada. “Toda hora o índio socorre a gente”, conta Silva.

O ribeirinho já teve a casa queimada por grileiros, em 2001. Mudou-se para Altamira, para São Félix do Xingu, pulou de garimpo em garimpo, mas acabou voltando para a terra em que nasceu e se criou. Foi um dos que lutaram pela criação da Reserva Extrativista Rio Xingu, que hoje abriga 59 famílias numa faixa de terra ao longo do rio. Na assinatura do ato de criação, em 5 de junho de 2008, Dia do Meio Ambiente, discursou em Brasília ao lado do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A amizade com os índios da aldeia Paratati não impede Silva de se queixar com amargor da discriminação dos moradores da Resex, que não foi incluída no PBA da Norte Energia. A área fica bem defronte aos arauetés, do outro lado do Xingu, portanto seus moradores estão sujeitos aos mesmos impactos sofridos pelos índios, mas nada devem receber de benefícios pela construção de Belo Monte.

“Somos da mesma carne humana”, ressente-se o ribeirinho. O posto de saúde e a escola recém-construídos na comunidade Gabiroto, ainda desprovidos de funcionários municipais, foram financiados com recursos obtidos de outras fontes, como o Fundo Vale a as fundações Rainforest (Noruega) e Moore (EUA).

Interior da casa de um seringueiro na comunidade Gabiroto da Reserva Extrativista Rio XinguImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Casa do ribeirinho Herculano Costa Silva na Reserva Extrativista Rio XinguImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

O ribeirinho Herculano Costa Silva escova os dentes nas águas do rio XinguImagem: Lalo de Almeida/Folhapress

Apesar dos olhos claros de um ou outro morador de Paratati, são todos obviamente índios para quem chega de fora, com exceção da dezena de operários que montam as casas de madeira. Os homens trajam calções e bermudas coloridas e quase confundem com os trabalhadores. As mulheres, porém, envergam o tradicional saiote vermelho das arauetés, que elas mesmas tecem do algodão que plantam e tingem. Algumas também trazem a mesma cor no rosto e nos cabelos, coloridos com tintura à base de urucum.

Quem é índio?

A aldeia araueté Paratati é muito diferente do que se encontra na aldeia juruna Muratu, da Terra Indígena Paquiçamba, que poderia ser facilmente confundida com uma comunidade de ribeirinhos. As casas de madeira ordenadas em fileiras, todas na cor lilás, nada têm a ver com o labirinto de moradias novas e velhas em Paratati. Em Muratu se pode chegar de carro, boa parte do percurso em estrada asfaltada pela Norte Energia, o travessão 27 da Transamazônica, que corta a área de obras da hidrelétrica.

Aldeia juruna Muratu, na Volta Grande do Xingu - Lalo de Almeida/Folhapress

Aldeia juruna Muratu, na Volta Grande do Xingu - Lalo de Almeida/Folhapress

Por toda parte se veem os sinais deixados pelo Plano Emergencial da Norte Energia –para o bem e para o mal. Há uma escola novinha de alvenaria, mas em setembro ainda estava fora de uso, por falta de professor.Na areia da praia espalhavam-se vários objetos, de barcos de alumínio, redes de pesca e motores de popa a pedaços de brinquedos, embalagens plásticas e roupas de criança.

A única reclamação do cacique Giliarde Juruna contra o Plano Emergencial, contudo, foi ter acabado: “Era para continuar, R$ 30 mil por mês, até o PBA começar. Dizem que começou, mas para mim não começou”. Sem as doações, a aldeia teve de retomar as roças e agora se prepara para construir uma casa de farinha.

Os jurunas estão irritados com a lentidão do processo para aumentar a terra indígena, de modo a que tenham acesso ao reservatório da usina para pescar. E também com a indefinição quanto a construir uma ponte sobre o canal de Belo Monte, para que possam seguir usando o travessão 27 para chegar a Altamira. Sem ela, terão de fazer a volta pelo travessão 55, que sai 28 km adiante na Transamazônica.

O líder da aldeia diz que os jurunas da Volta Grande ainda são alvos de preconceito por não parecerem índios, o que dificulta o reconhecimento de seus direitos, apesar de habitarem uma terra indígena homologada desde 1991. “Digo que sou índio e pronto. Ponho a mão no peito. Quem conhece nós sabe que somos índios. Não dependo de ninguém.”

Tribo urbana

No caso dos índios da cidade, que não têm o vínculo com terras tradicionalmente ocupadas, resta o recurso à genealogia. Altamira se formou no trecho do Xingu onde havia aldeias xipaias e curuaias, etnias que se diluíram na mistura com os migrantes de outras partes do Brasil.

Como as exigências socioambientais para Belo Monte previam reassentar também os índios não aldeados, de repente muita gente que morava em áreas urbanas que serão alagadas passou a se dizer índio, na esperança de conseguir uma casa da Norte Energia, indenização em dinheiro ou carta de crédito.

Elza Xipaya, ela própria uma remanescente, formou uma associação de índios da cidade para que fossem reconhecidos pela Funai. Quando a Norte Energia começou a cadastrar os descendentes indígenas urbanos, ela foi alistada como uma espécie de consultora. “Tinha a responsabilidade de não deixar entrar índio falso”, conta. Passou a trabalhar com a socióloga Mayra Pascuet e a bióloga Mariana Favero, que iniciaram o cadastramento e depois formaram a empresa Apoena, encarregada pela Norte Energia de acompanhar o reassentamento dos indígenas urbanos.

Os critérios para separar índios de não índios são autodeclaração e reconhecimento pelo grupo, por meio de entrevistas e reconstituição de genealogias. Nos casos de etnias de lugares distantes, a equipe recorreu a escritórios regionais da Funai. O cadastro iniciado há cinco anos foi fechado em janeiro de 2013, com 654 famílias indígenas na área urbana e outras 98 na área rural.

Declaração de independência

Não só as casas da Norte Energia motivam índios e não índios, aldeados ou urbanos, a sair em busca de um quinhão dos recursos que Belo Monte carreou para a região. Além dos mais de R$ 4 bilhões do PBA, há R$ 500 milhões destinados pelo governo federal ao Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRSX). Só neste ano estão sendo distribuídos R$ 40 milhões para projetos de capacitação e melhoria de comunidades.

Na primeira semana de setembro houve reunião do PDRSX em Altamira. O caiapó Dotô Takakire, de camisa social listrada e bota pontuda de vaqueiro, defendeu a concessão de R$ 600 mil para construir uma casa de apoio de 300 m² em Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira que fica a 950 km da sede do município).

Com a casa, ficaria mais fácil para as 255 famílias de cinco aldeias da Terra Indígena Baú-Mekragnotire obterem serviços do Estado, como Bolsa Família, salário-maternidade e aposentadoria. O projeto foi aprovado.

Na entrada do auditório da Associação Comercial onde se realizou a plenária do PDRSX, um retrato do 16º presidente americano, Abraham Lincoln, cita uma frase atribuída a ele que parece talhada para caracterizar a relação entre índios e não índios na esteira de Belo Monte: “Não poderás ajudar aos homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios”.