DITADURAS COMPARADAS

O alcance da repressão política no Brasil, na Argentina e no Chile

A Lei da Anistia abriu caminho para a redemocratização do país ao perdoar ex-guerrilheiros e garantir proteção a ex-torturadores, mas a falta de esclarecimento dos crimes da ditadura continua alimentando pressões para sua revisão

No dia 18 de dezembro de 2013, o Congresso Nacional devolveu simbolicamente o mandato de João Goulart, o presidente deposto pelo golpe de 1964. Quando a presidente Dilma Rousseff, que foi presa e torturada durante a ditadura, entregou o diploma ao filho de Jango, João Vicente Goulart, quase todos aplaudiram. A exceção foram os três comandantes das Forças Armadas que acompanhavam a sessão.

A falta de sintonia entre a presidente e seus subordinados foi uma demonstração das dificuldades que o Brasil ainda encontra para lidar com seu passado recente. Em países como a Argentina e o Chile, que viveram sob ditaduras militares na mesma época, a restauração da democracia estimulou oficiais de alto escalão a se desculparem por erros do passado e abriu caminho para investigar e punir violações de direitos humanos, ao contrário do que aconteceu no Brasil.

Os comandantes que assistiram impassíveis à homenagem a Jango no Congresso –o general Enzo Peri, o almirante Julio Soares de Moura Neto e o brigadeiro Juniti Saito– estavam no começo da carreira quando Goulart foi derrubado, atravessaram o regime militar em postos sem relevância política e só chegaram ao topo em 1995, dez anos após a volta da democracia. Nenhum deles se envolveu com a repressão. Mesmo assim, nunca disseram o que pensam sobre o período e evitam entrevistas sobre o assunto.

“Tanto na Argentina como no Chile, houve oficiais que tentaram virar a página e reconheceram que erraram no passado, mas no Brasil parece haver um compromisso institucional das Forças Armadas com a defesa do regime militar”, diz o cientista político norte-americano Anthony Pereira, professor do King´s College, de Londres, e autor de um estudo comparado sobre o que ocorreu nos três países.

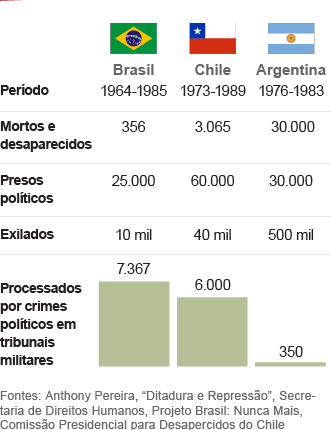

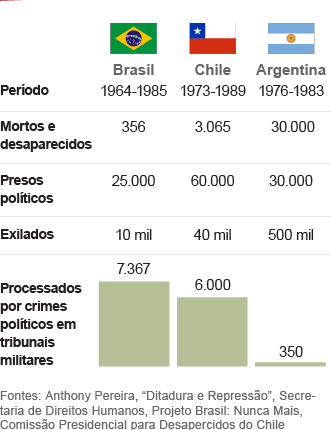

Na Argentina, onde os militares mandaram durante quase oito anos, o governo estima que 30 mil pessoas tenham sido mortas ou tenham desaparecido. Desde a redemocratização, 515 pessoas foram condenadas por crimes cometidos nessa época. O general Jorge Rafael Videla, que governou o país no período mais violento do regime, foi condenado à prisão perpétua e morreu na cadeia em 2013, aos 87 anos.

No Chile, onde o governo calcula em 3.000 o número de mortos e desaparecidos, 76 pessoas foram condenadas por violações de direitos humanos, segundo um levantamento feito pela Universidade Diego Portales. O general Augusto Pinochet (1915-2006), que governou o país por quase 17 anos, perdeu a imunidade uma década depois da volta da democracia e passou os últimos anos de sua vida alegando razões de saúde para escapar das autoridades que queriam processá-lo.

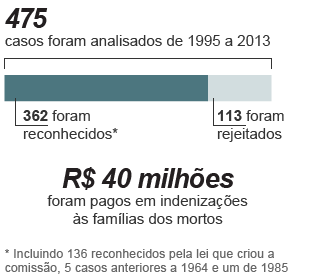

No Brasil, milhares de opositores do regime militar foram presos, torturados e perseguidos na ditadura. Mas a quantidade de mortes foi muito menor do que a observada nos países vizinhos. Desde 1995, o governo brasileiro reconheceu oficialmente a responsabilidade do Estado em 356 casos de pessoas mortas ou desaparecidas enquanto os militares estiveram no poder. Outros 113 casos apontados por familiares e organizações de defesa de direitos humanos não foram reconhecidos, por falta de informações seguras sobre as vítimas ou de evidências que permitissem responsabilizar o aparelho repressivo da ditadura pelas mortes.

O Brasil seguiu caminho parecido com o da Espanha, onde um pacto feito para garantir a transição democrática na década de 70 deixou impunes os crimes cometidos durante a ditadura do general Francisco Franco (1892-1975), que governou o país por 40 anos até sua morte. No caso brasileiro, as regras do jogo foram estabelecidas com a Lei da Anistia, promulgada em 1979, seis anos antes do fim da ditadura.

Ao perdoar crimes cometidos por motivação política durante o regime militar, a lei permitiu a libertação de milhares de presos políticos, a volta dos exilados e a reintegração à vida do país de pessoas atingidas pelos atos institucionais. Mas ela também garantiu a impunidade dos agentes responsáveis por mortes e atos de tortura ao estabelecer que o perdão seria estendido aos crimes “conexos”.

Esse dispositivo da lei foi muito importante para conter as pressões que a direita fazia na época contra o projeto de abertura política do governo. Mas ele criou uma situação de desigualdade, ao garantir que os militares jamais seriam investigados ou julgados por seus crimes, ao contrário do que havia ocorrido com a maioria dos anistiados, que já tinham sido presos e processados pela ditadura.

A Lei da Anistia foi aprovada pouco depois da posse de Figueiredo, o último dos generais presidentes. O partido do governo, a Arena, dispunha de maioria segura no Congresso, e a oposição tinha pouca força para negociar. A votação foi apertada na Câmara dos Deputados, onde a lei foi aprovada com 206 votos a favor e 201 contra. Quase todas as emendas apresentadas pelo MDB foram rejeitadas.

Os críticos da lei acreditam que as circunstâncias em que ela nasceu diminuem sua legitimidade. Foi uma “autoanistia”, produto de uma “sociedade ditatorial”, diz o professor de direito constitucional Pedro Estevam Serrano, da PUC de São Paulo. Mesmo assim, as forças políticas da época acabaram aceitando a lei como um compromisso necessário para encerrar a ditadura e seguir em frente.

Com a volta à democracia, esse princípio foi reafirmado diversas vezes. Em 1985, os dispositivos da Lei da Anistia foram incorporados pelo Congresso ao texto constitucional, onde foram mantidos pela nova Constituição promulgada em 1988. Isso dificulta qualquer tentativa de modificar as regras estabelecidas pela lei. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal rejeitou, por 7 votos a 2, um pedido de revisão da legislação apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O relator da ação foi o então ministro Eros Grau, já aposentado. Ex-militante comunista, preso e torturado em 1972, ele votou contra a revisão da lei. O ministro Cezar Peluso, que também foi contra o pedido da OAB, disse que a Lei da Anistia resultara de um acordo com “legitimidade política e social” e de um momento histórico em que o Brasil fizera uma “opção pelo caminho da concórdia”.

A discussão provocou controvérsia no governo do então presidente Lula. Seu ministro da Justiça, Tarso Genro, e o então secretário de Direitos Humanos, Paulo Vannucchi, eram a favor da revisão da lei, mas Lula mandou que parassem de debater o assunto em público quando suas posições provocaram reações de militares da reserva.

A impossibilidade de punições judiciais não impediu que vários esforços fossem feitos para revirar o passado. O primeiro foi executado em segredo e sem nenhum tipo de apoio oficial pelos pesquisadores do projeto Brasil: Nunca Mais, coordenado no início da década de 80 pelo então arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns. Eles copiaram centenas de processos abertos contra acusados de crimes políticos na Justiça Militar, reunindo vasta documentação sobre a repressão.

Publicado em 1985, após a redemocratização, o livro que resume as conclusões do projeto foi por muito tempo a obra de não ficção mais vendida do país. Os processos pesquisados pelo projeto reúnem milhares de denúncias de tortura apresentadas às autoridades militares e os nomes de vários torturadores. Por causa da Lei da Anistia, nenhum deles pôde ser julgado e responsabilizado.

Em 1995, um novo passo foi dado com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. A missão principal do grupo criado pelo governo era promover o reconhecimento da responsabilidade do Estado por mortes e desaparecimentos ocorridos durante a ditadura e pagar indenizações às famílias das vítimas, mas ele permitiu também o esclarecimento das circunstâncias de algumas mortes, com a realização de novas perícias e a localização de documentos guardados em arquivos públicos.

Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de 136 pessoas, determinou o pagamento de indenizações para as famílias e criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos para examinar outros casos

Em 2002, os benefícios assegurados pela lei de 1995 foram estendidos a pessoas mortas até outubro de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição

Em 2004, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), os beneficios foram estendidos a pessoas mortas em manifestações de rua, em decorrência de sequelas físicas e psicológicas deixadas pela tortura, ou que se suicidaram para evitar a prisão

Em 2002, o governo decidiu dar compensação financeira também a vítimas de tortura, prisão arbitrária e perseguição política durante a ditadura, criando a Comissão de Anistia para analisar os casos

Em 2011, a presidente Dilma Rousseff instalou a Comissão Nacional da Verdade, com o objetivo de investigar violações de direitos humanos cometidas no regime militar. O grupo tem prazo até o fim de 2014 para apresentar suas conclusões

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério do Planejamento, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Diário Oficial da União

O processo de reparação foi ampliado em 2002, quando o governo decidiu pagar compensações financeiras a todos que tivessem sofrido perseguições e violências durante o regime militar, e não só a familiares de mortos e desaparecidos. Mais de 63 mil casos foram analisados e quase R$ 7 bilhões foram desembolsados pelo governo.

Mais recentemente, procuradores do Ministério Público Federal deram início a várias investigações sobre crimes da ditadura. A tese deles é que alguns desses crimes, como o sequestro de militantes até hoje desaparecidos, têm caráter permanente, e por isso seus autores não podem ser beneficiados pela Lei da Anistia. Oito ações foram propostas contra 17 pessoas, mas decisões favoráveis de juízes da primeira instância têm sido derrubadas em instâncias superiores.

Procuradores envolvidos nas investigações dizem acreditar que conseguirão mudar o entendimento dos tribunais com o tempo. Em outubro de 2013, a OAB anunciou que apresentará ao STF outro pedido de revisão da Lei da Anistia, e os procuradores acham que a inclinação liberal da composição atual da corte tende a favorecê-los. “Tenho convicção de que vamos chegar lá e fazer justiça”, afirma o procurador Marlon Weichert.

Eles contam também com o desconforto criado por uma decisão recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA). Em dezembro de 2010, ela condenou o Brasil pela morte dos guerrilheiros do Araguaia, determinou que o país puna os responsáveis e declarou que a Lei da Anistia não pode ser usada para impedir que isso ocorra. O Brasil não é obrigado a cumprir a decisão da OEA, mas as ações dos procuradores federais são uma resposta a ela.

Os alvos dessas iniciativas são em geral ex-policiais e militares que estiveram na linha de frente do combate à luta armada, como o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou o DOI-Codi em São Paulo no início dos anos 70. Muitos oficiais que estiveram na cúpula do governo e ocuparam postos de comando no aparelho repressivo nessa época morreram sem nunca admitir responsabilidade pelos atos de violência cometidos no período.

Instalada em maio de 2012 numa solenidade que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e de seus quatro antecessores vivos, a Comissão Nacional da Verdade foi festejada como um passo histórico para o esclarecimento dos crimes cometidos na ditadura, mas o grupo encontrou várias dificuldades para avançar.

Passado tanto tempo, muitos dos responsáveis por esses crimes e muitas das testemunhas que poderiam ajudar as investigações já morreram. Divergências internas sobre prioridades e métodos de trabalho fizeram a comissão patinar durante quase um ano inteiro. Além disso, o grupo tem recebido pouca cooperação das Forças Armadas, que dizem ser impossível localizar documentos que possam esclarecer as circunstâncias das mortes ocorridas durante a ditadura.

Ex-agentes da repressão aceitaram depor diante da comissão, mas o único caso que eles ajudaram a esclarecer até agora foi o do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido após sua prisão em 1971. O general reformado José Antônio Nogueira Belham, que comandava o DOI do Rio quando Paiva foi preso, e o tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho, que já morreu, foram apontados pela comissão como culpados pela morte do deputado, mas ainda não se sabe o que aconteceu com seu corpo.

Em outros casos, os resultados têm sido frustrantes. Convocado pela comissão em maio de 2013, o coronel Ustra usou a oportunidade para confrontá-la. “Quem deveria estar sentado aqui é o Exército brasileiro, não eu”, disse, num sinal de desconforto com o fato de ser responsabilizado sozinho pelas mortes no DOI-Codi. “Estou aqui porque os terroristas foram eleitos, dentro da democracia que preservamos.”

O general Álvaro Pinheiro, que participou do combate à Guerrilha do Araguaia, surpreendeu a comissão em novembro ao declarar que alguns guerrilheiros foram presos ao se entregarem. Como a maioria dos militantes que lutaram no Araguaia morreu e nunca houve notícia de que algum dos sobreviventes tivesse se rendido, ficou a impressão de que o general sabia mais do que estava disposto a contar. Mas ele logo desconversou e disse ser impossível encontrar os corpos dos mortos. “Podem ficar procurando pelo resto da vida, não vão encontrar coisa nenhuma”, afirmou.